医療機関での困りごと②(トランスジェンダーの場合)

掲載日:2022年7月18日/更新日:2025年2月10日

『にじのかけはし』第8回より

まず、すべてのトランスジェンダーの人が同じことで困るわけではなく、トランスジェンダーの人びとが多様であると知ることが大切です。

ホルモン療法や性別適合手術を受け、戸籍上の名前と性別を変更している人もいれば、そうした対応を必要としない人や、必要と感じていても経済的な事情などで受けられない人もいます。

性自認や表現する性と、戸籍上の性別や氏名にギャップがある場合には、問診票の性別欄(男・女)に丸をしにくかったり、保険証での本人確認を何度も行われたりすることが、受診へのバリア(障害)となることがあります。

性別欄は、選択制ではなく自由記載にすることができます。また診察室への呼び込みの際に、戸籍上の名前で呼ばれることがバリアになる例もあり、番号での呼び出しや通称名を使用できるようにしておく必要があります。身体診察や脱衣を要する検査に抵抗がある人もいて、なぜそれらが必要かについて説明し、すすめ方について患者と相談するとよいでしょう。

診療内容によっては、出生時に指定された性別を聞く必要や、ホルモン療法、性別適合手術の内容について確認が必要になることがありますが、そういった情報を不安なく伝えられるような環境をつくっておき、医療従事者が支持的に接することが大切です。

ハード面の整備も必要です。ジェンダーに関係なく使用できるトイレ、検査着、入院部屋、浴室などは不便なく使えるでしょうか。

戸籍上の性別を変更した人については、周囲の人に性別移行をしたと話していない場合があります。出生時に指定された性別や性別適合手術の既往といった情報については、守秘義務をかならず守り、どこまでカルテ記載するのかについても患者と相談しておく必要があります。

なお、日本で戸籍上の性別を変更するには、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」という法律上の要件※があり、実質的に生殖腺を摘出することが求められます。そのため手術を希望しない人や受けられない人は性別を変更できません。強制的に不妊手

術を求めていることは、国際的にも批判されています。

※参照:「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(2003年法律第百十一号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111

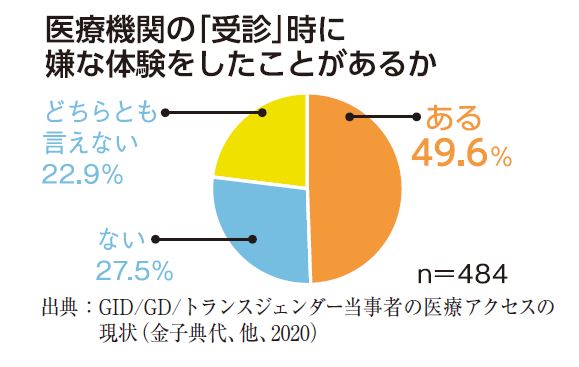

出典:「GID/GD/ トランスジェンダー当事者の医療アクセスの現状」https://www.nagoya-cu.ac.jp/nurse/media/3275c1ad77586c6fc1f1958b99e380cd.pdf。